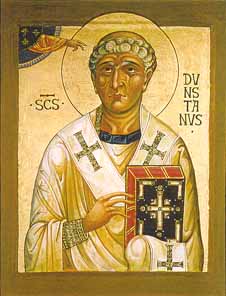

Saint Dunstan,

Archevêque de Cantorbéry

988. - Pape : Jean XVI. - Roi d’Angleterre : Ethelred II.

Archevêque de Cantorbéry

988. - Pape : Jean XVI. - Roi d’Angleterre : Ethelred II.

Choisis ton conseiller entre mille.

Eccli, VI, 6

Eccli, VI, 6

Saint Dunstan naquit à Glastenburry en Angleterre, d’une race très noble. Son Père, nommé Herstan, et sa mère nommée Cunédrite, étaient deux personnes de grande piété; Dieu fit connaître par un miracle quelle serait la sainteté de leur fils. Le jour de la Purification de la Sainte Vierge, ils étaient dans l’église dédiée à son honneur, en la ville de Glastonbury, où une fête si célèbre avait attiré une nombreuse noblesse et un peuple non moins nombreux. Au commencement de la messe, chacun portait un cierge allumé : toute cette église était remplie de l’éclat de tant de lumières ; on vit tous ces cierges s’éteindre sans cause apparente ; chacun fut surpris et fort étonné d’un évènement si extraordinaire. Mais on le fut davantage quand on vit descendre du ciel une flamme qui ralluma le cierge de Cinédrite, auquel chacun vint ensuite rallumer le sien. Ce prodige augmenta encore la vénération que l’on avait pour cette vertueuse femme et pour son mari. Cela fit aussitôt concevoir de grandes espérances de l’enfant que Cinédrite portait dans son sein.

Lorsque Dunstan fut sorti des premières années de l’enfance, ses vertueux parents l’offrirent à Dieu avec des présents dans cette même église ; et comme ils passaient la nuit en prières, un ange leur apparut, prit l’enfant par la main, le conduisit partit le temple, et leur prédit ensuite qu’il attirerait beaucoup de monde au service de Notre-Seigneur, et qu’il serait lui-même un grand Saint. Pleins de joie, ils le confièrent à des moines irlandais établis à Glastenbury et leur recommandèrent fort de ne l’instruire pas seulement dans les lettres, mais aussi dans la crainte et le service de Dieu. L’enfant s’appliqua à l’étude avec tant de courage que l’excès de son travail le fit tomber en langueur. Il fut même si malade, qu’on le crut mort ; mais Dieu le guérit tout d’un coup parfaitement, lorsqu’on désespérait de sa santé : il se leva à l’heure même, et s’en alla à l’église; bien qu’elle fut fermée, il y entra par le secours extraordinaire d’un ange. Ceux qui l’assistaient dans sa maladie l’ayant suivi, le trouvèrent au pied de l’autel dans une parfaite santé.

Lorsque Dunstan fut sorti des premières années de l’enfance, ses vertueux parents l’offrirent à Dieu avec des présents dans cette même église ; et comme ils passaient la nuit en prières, un ange leur apparut, prit l’enfant par la main, le conduisit partit le temple, et leur prédit ensuite qu’il attirerait beaucoup de monde au service de Notre-Seigneur, et qu’il serait lui-même un grand Saint. Pleins de joie, ils le confièrent à des moines irlandais établis à Glastenbury et leur recommandèrent fort de ne l’instruire pas seulement dans les lettres, mais aussi dans la crainte et le service de Dieu. L’enfant s’appliqua à l’étude avec tant de courage que l’excès de son travail le fit tomber en langueur. Il fut même si malade, qu’on le crut mort ; mais Dieu le guérit tout d’un coup parfaitement, lorsqu’on désespérait de sa santé : il se leva à l’heure même, et s’en alla à l’église; bien qu’elle fut fermée, il y entra par le secours extraordinaire d’un ange. Ceux qui l’assistaient dans sa maladie l’ayant suivi, le trouvèrent au pied de l’autel dans une parfaite santé.

Sa vertu croissant avec son age, on lui conféra les premiers ordres, et il en exerça les fonctions avec soin et pureté cœur; il avait un grand mépris de tous les vains amusements du monde,, beaucoup de dévotion à prier, à méditer et à lire l’Écriture sainte ; il ne faut pas s’étonner qu’ayant continuellement Dieu devant les yeux, et ne pensant qu’à lui plaire, il lui fût si agréable et gagnât, comme il fit, l’affection et le cœur de toutes les personnes de piété.

Par crainte de se corrompre dans le siècle, s’il demeurait davantage avec ses parents, il alla trouver Athelme, archevêque de Cantorbéry, son …, à cause de la grande réputation de sa vertu. Ce bon prélat, se trouvant obligé d’aller à la cour, le mena avec lui pour lui tenir compagnie et le présenta au roi Athelstan qui le reçut si bien et en fut si satisfait, qu’il le retint auprès de lui. Mais des envieux parvinrent à lui faire perdre la bienveillance du prince. Il se retira auprès d’Elphège, évêque de Winchester, son parent, dont les saintes instructions le portèrent à se faire religieux. Cet excellent prélat, voyant qu’il s’avançait toujours de plus en plus dans la vertu, lui conféra les saints ordres, qu’il n’avait pas encore reçus, et le fit prêtre.

Chargé de desservir l’église de Glastenbury, il s’y bâtit une cellule si étroite qu’elle ressemblait à un sépulcre : elle n’avait que cinq pieds de long, deux et demi de large et la hauteur nécessaire pour y demeurer debout ; il n’y avait pas d’autre fenêtre que celle qui était pratiquée dans la porte. Là, le Saint s’occupait à prier, à chanter des psaumes et à travailler de ses mains autant que l’exiguïté du lieu le pouvait permettre, sans avoir d’autre pensée que de plaire à Dieu.

La réputation d’une vie si sainte porta plusieurs personnes de diverses conditions de l’un et l’autre sexe à le consulter touchant leur salut ; et il donnait à chacun, selon leur besoin, des avis salutaires pour se rendre agréables à Dieu.

Son père et sa mère étant morts, il distribua aux pauvres ou employa à bâtir des églises, et à d’autres œuvres de piété, les grands biens qu’ils lui laissèrent : et, considérant cette vie comme un exil, il soupirait sans cesse vers la céleste patrie, et ne travaillait qu’à s’avancer de plus en plus dans la vertu.

Le roi Athelstan étant mort; Edmond, son fils, lui succéda (900). Et comme il connaissait la prudence et la sainteté de Dunstan, il lui manda de se rendre auprès de lui pour l’aider par ses sages conseils à gouverner son royaume. Le Saint, qui avait appris de l’Apôtre l’obéissance qui est due aux rois, l’alla trouver et se soumit à ses ordres, sans rien faire néanmoins qui pût avilir la dignité du sacerdoce. Ce prince, assisté du Saint, réglait avec justice toutes les affaires de son État, terminait les différends qui pouvaient troubler le repos de ses sujets, et entretenait la paix entre eux. Jamais personne ne s’est plaint des jugements rendus par l’avis de cet excellent ministre, et il était estimé et révéré de tout le monde. Mais, comme la vertu la plus élevée excite le plus d’envie, il se trouva enfin des gens assez méchants pour le calomnier après du roi, et ce prince fut assez faible pour ajouter foi à leurs paroles : ainsi il l’éloigna de sa cour. Trois jours après, le roi chassait dans une forêt où est une montagne sur le sommet de laquelle il y a une ouverture en forme d’abîme :le cerf étant arrivé en ce lieu-là et se trouvant fort pressé, s’y précipita : les chiens, transportés d’ardeur, s’y lancèrent après lui, et le cheval du roi, qui les suivait et avait rompu la bride, allait faire la même chose. Dans ce grand péril, le roi se rappelant l’injustice qu’il avait faite à Dunstan, en gémit en son cœur et promit à Dieu de la réparer en toutes les manières imaginables, s’il lui plaisait de le préserver. Sa prière fut exaucée ; son cheval s’arrêta tout court au même moment ; et aussitôt que le roi fut retourné en son palais, il raconta aux principaux de sa cour ce qui lui était arrivé, fit revenir Dunstan avec toutes sortes d’honneurs et lui demanda pardon avec grande humilité du tort qu’il lui avait fait : quelques jours après, il lui donna l’Eglise de Glastenbury. Le Saint fit reconstruire magnifiquement le monastère (1).

Le roi Athelstan étant mort; Edmond, son fils, lui succéda (900). Et comme il connaissait la prudence et la sainteté de Dunstan, il lui manda de se rendre auprès de lui pour l’aider par ses sages conseils à gouverner son royaume. Le Saint, qui avait appris de l’Apôtre l’obéissance qui est due aux rois, l’alla trouver et se soumit à ses ordres, sans rien faire néanmoins qui pût avilir la dignité du sacerdoce. Ce prince, assisté du Saint, réglait avec justice toutes les affaires de son État, terminait les différends qui pouvaient troubler le repos de ses sujets, et entretenait la paix entre eux. Jamais personne ne s’est plaint des jugements rendus par l’avis de cet excellent ministre, et il était estimé et révéré de tout le monde. Mais, comme la vertu la plus élevée excite le plus d’envie, il se trouva enfin des gens assez méchants pour le calomnier après du roi, et ce prince fut assez faible pour ajouter foi à leurs paroles : ainsi il l’éloigna de sa cour. Trois jours après, le roi chassait dans une forêt où est une montagne sur le sommet de laquelle il y a une ouverture en forme d’abîme :le cerf étant arrivé en ce lieu-là et se trouvant fort pressé, s’y précipita : les chiens, transportés d’ardeur, s’y lancèrent après lui, et le cheval du roi, qui les suivait et avait rompu la bride, allait faire la même chose. Dans ce grand péril, le roi se rappelant l’injustice qu’il avait faite à Dunstan, en gémit en son cœur et promit à Dieu de la réparer en toutes les manières imaginables, s’il lui plaisait de le préserver. Sa prière fut exaucée ; son cheval s’arrêta tout court au même moment ; et aussitôt que le roi fut retourné en son palais, il raconta aux principaux de sa cour ce qui lui était arrivé, fit revenir Dunstan avec toutes sortes d’honneurs et lui demanda pardon avec grande humilité du tort qu’il lui avait fait : quelques jours après, il lui donna l’Eglise de Glastenbury. Le Saint fit reconstruire magnifiquement le monastère (1). Le roi Edmond ayant été massacré après un règne de six ans et demi, Edrède, son frère, qui était un prince de grande piété, lui succéda, et il ne témoigna pas moins d’affection à notre Saint qu’avait fait son prédécesseur : il se reposa sur lui d’une grande partie de la conduite du son royaume. Ce prince le pressa extrêmement de recevoir l’évêché de Winchester, et employa même la reine Edgive, sa mère, pour le lui persuader ; mais ils ne purent ni l’un ni l’autre obtenir son consentement.

Le roi Edmond ayant été massacré après un règne de six ans et demi, Edrède, son frère, qui était un prince de grande piété, lui succéda, et il ne témoigna pas moins d’affection à notre Saint qu’avait fait son prédécesseur : il se reposa sur lui d’une grande partie de la conduite du son royaume. Ce prince le pressa extrêmement de recevoir l’évêché de Winchester, et employa même la reine Edgive, sa mère, pour le lui persuader ; mais ils ne purent ni l’un ni l’autre obtenir son consentement.Le Roi Edrède étant mort, Edwy, fils du roi Edmond, lui succéda. Il était jeune, sans intelligence des affaires. Au lieu de se servir dans le gouvernement de son Etat, du conseil des sages qui avaient acquis, par leurs longs emplois, une grande expérience, il choisit pour ses conseillers et ses ministres des jeunes gens aussi incapables que lui, qui, lorsqu’il se laissait emporter, contre toute sorte de raison, à ses passions, le flattaient et le louaient au lieu de le reprendre. Aussi il est facile de juger dans combien de fautes il tomba, et quelle fut l’aversion que tous les peuples conçurent contre lui. Il prenait le bien de tout le monde, envoyait en exil ceux qui résistaient à ses volontés et faisait gémir tout le royaume par les diverses vexations dont il l’opprimait. Il ajouta à tant de maux une horrible inhumanité : il priva de tous biens et de tous honneurs la reine Edgive, sa mère, qu’on pouvait nommer avec raison l’ornement et le soutien de l’Angleterre, la consolation des églises, la protectrice des affligés et la nourrice des pauvres. Saint Dunstan avait le cœur percé de douleur de voir le roi courir de la sorte à sa ruine et à celle de son Etat ; il ne manqua pas de l’en reprendre. Mais ce prince, au lieu de profiter de ses avis, s’en moquait et, comme s’il eût perdu l’esprit, ne lui faisait que des réponses extravagantes. Aussi le Saint quitta la cour et se retira dans son monastère de Glastenbury.

Depuis, à la prière de tous les grands, il parla au roi avec une sainte liberté au sujet d’une femme mariée avec laquelle il vivait d’une manière scandaleuse. Celle-ci conçut une telle haine contre Dunstan, qu’elle ne laissa point le prince en repos jusqu’à ce qu’il l’eût envoyé en exil. Il passa en [Flandre] ; le comte le reçut parfaitement bien, et il s’arrêta dans la ville de […], où sa vertu le fit telleement respecter et aimer de tout le monde, qu’on peut dire qu’il rencontra son pays hors de son pays.

Cependant, Edwy se rendait insupportable par sa mauvaise conduite ; les principaux seigneurs, surtout ceux de Mercie et de Nothumberlend, le [destituèrent] et mirent en place son frère Edgar. Comme ce nouveau roi n’avait pas moins de prudence que de piété et de courage, il n’oublia rien de tout ce qui pouvait dépendre de lui pour remédier aux désordres causés par la mauvaise administration d’Edwy. Il ôta les charges à ceux qui ne s’en servaient que pour opprimer le peuple, et y rétablit les gens de bien qui en avaient été injustement dépouillés. Ainsi la paix fut rendue aux églises qui se trouvaient sous sa domination ; il ne se contenta pas de rappeler saint Dunstan avec grand honneur, il ne faisait rien que d’après son conseil. En 957, il l’obligea d’accepter l’évêché de Worcester, le nommait archevêque de Cantorbery, comme s’il eût ordonné pour son église. Les assistants, croyants que c’était par mégarde, le lui firent remarquer ; il leur répondit : « c’est dieu, mes enfants, qui me fait parler ainsi. Dunstan, de mon vivant, laissa tout le royaume à Edouard, son fils, à qui il appartenait par un droit héréditaire. La vertu de ce jeune prince, dont on appréhendait la juste sévérité, fit que quelques grands s’opposèrent à son établissement, et prirent pour prétexte que la reine, sa mère, n’avait point été couronnée, et que, lorsqu’il naquit, le roi son père n’était pas encore sacré. Mais saint Dunstan, qui connaissait le mérite d’Edouard, et savait que le royaume lui appartenait légitimement, se jeta, la croix à la main, au milieu de ces révoltés, confondit toutes leurs raisons, mit Edouard sur le trône, et lui témoigna durant toute sa vie et en toutes occasions, tant par ses conseils que par son assistance, une affection de père. Ce jeune roi, de son côté, vivait si religieusement, établissait de si saintes lois, et se rendait si agréables à Dieu, que ceux même qui lui étaient le plus opposés au temps de son avènement à la couronne, avaient honte d’avoir voulu le traverser. Mais, quelques années après, sa belle-mère le fit mourir par une détestable trahison, pour faire régner en sa place Ethelred, son fils, dont l’infamie le rendait semblable à elle, et qui ne tenait rien de la vertu d’Edgar, son père. Saint Dunstan parla à ce prince avec des paroles foudroyantes, lui prédit que comme il était monté sur le trône par l’effusion du sang de son frère, il passerait sa vie d’une manière sanglante ; qu’une inondation de Barbares briseraient le sceptre entre les mains de ses successeurs, ravageraient leur pays, et m’assujettiraient durant plusieurs années sous leur cruelle domination ; que ce dernier malheur n’arriverait pas durant sa vie, mais qu’il arriverait très certainement. Ce fut une prophétie, dont on éprouvera bien la vérité dans la suite, lorsque Suénon, roi des danois, se rendit maître de l’Angleterre.

Cependant, Edwy se rendait insupportable par sa mauvaise conduite ; les principaux seigneurs, surtout ceux de Mercie et de Nothumberlend, le [destituèrent] et mirent en place son frère Edgar. Comme ce nouveau roi n’avait pas moins de prudence que de piété et de courage, il n’oublia rien de tout ce qui pouvait dépendre de lui pour remédier aux désordres causés par la mauvaise administration d’Edwy. Il ôta les charges à ceux qui ne s’en servaient que pour opprimer le peuple, et y rétablit les gens de bien qui en avaient été injustement dépouillés. Ainsi la paix fut rendue aux églises qui se trouvaient sous sa domination ; il ne se contenta pas de rappeler saint Dunstan avec grand honneur, il ne faisait rien que d’après son conseil. En 957, il l’obligea d’accepter l’évêché de Worcester, le nommait archevêque de Cantorbery, comme s’il eût ordonné pour son église. Les assistants, croyants que c’était par mégarde, le lui firent remarquer ; il leur répondit : « c’est dieu, mes enfants, qui me fait parler ainsi. Dunstan, de mon vivant, laissa tout le royaume à Edouard, son fils, à qui il appartenait par un droit héréditaire. La vertu de ce jeune prince, dont on appréhendait la juste sévérité, fit que quelques grands s’opposèrent à son établissement, et prirent pour prétexte que la reine, sa mère, n’avait point été couronnée, et que, lorsqu’il naquit, le roi son père n’était pas encore sacré. Mais saint Dunstan, qui connaissait le mérite d’Edouard, et savait que le royaume lui appartenait légitimement, se jeta, la croix à la main, au milieu de ces révoltés, confondit toutes leurs raisons, mit Edouard sur le trône, et lui témoigna durant toute sa vie et en toutes occasions, tant par ses conseils que par son assistance, une affection de père. Ce jeune roi, de son côté, vivait si religieusement, établissait de si saintes lois, et se rendait si agréables à Dieu, que ceux même qui lui étaient le plus opposés au temps de son avènement à la couronne, avaient honte d’avoir voulu le traverser. Mais, quelques années après, sa belle-mère le fit mourir par une détestable trahison, pour faire régner en sa place Ethelred, son fils, dont l’infamie le rendait semblable à elle, et qui ne tenait rien de la vertu d’Edgar, son père. Saint Dunstan parla à ce prince avec des paroles foudroyantes, lui prédit que comme il était monté sur le trône par l’effusion du sang de son frère, il passerait sa vie d’une manière sanglante ; qu’une inondation de Barbares briseraient le sceptre entre les mains de ses successeurs, ravageraient leur pays, et m’assujettiraient durant plusieurs années sous leur cruelle domination ; que ce dernier malheur n’arriverait pas durant sa vie, mais qu’il arriverait très certainement. Ce fut une prophétie, dont on éprouvera bien la vérité dans la suite, lorsque Suénon, roi des danois, se rendit maître de l’Angleterre.

Si saint Dunstan fut terrible à l’égard des rois coupables, il ne le fut pas moins à l’égard des clercs et des chanoines qui vivaient dans le désordre. Il usa envers eux de prières, de remontrances, de menaces et de châtiments. Enfin, voyant qu’en quelques cathédrales ils étaient incorrigibles, et que leurs enfants, qui espéraient hériter de leurs prébendes, étaient des témoins de leurs incestes et de leurs débauches, il les chassa honteusement de leurs églises et mit des communautés religieuses en leur place : ce qui fit fleurir admirablement l’Ordre monastique en Angleterre. Ils s’en plaignirent au roi, qui souhaita qu’on tînt à Winchester une assemblée des prélats et des grands du royaume, pour examiner cette affaire. Mais le Saint qui, d’ailleurs, n’avait rien fait que par l’autorité du Pape, soutint si vigoureusement la justice de son action, que toute l’assemblée en demeura d’accord (968). Cependant on le supplia de pardonner encore pour cette fois à ses clercs, qui promettaient de se corriger ; mais pendant qu’il pensait à ce qu’il répondrait, une voix sortit du crucifix, qui disait : « N’en faites rien, vous avez bien jugé, et vous feriez mal de changer votre jugement ». Alors le Saint dit au roi et à toutes les illustres personnes qui composaient l’assemblée : « que voulez-vous de plus mes frères ? Dieu a donné lui-même son arrêt : l’affaire est finie ». Ils répondirent : « Cela est vrai » ; et la chose demeure comme saint Dunstan l’avait réglée.

Plus tard, les enfants des clercs chassés des églises par saint Dunstan, étant venus le trouver, réclamèrent impudemment leurs prétendus patrimoines ; le Saint leur dit : « Je ne veux point discuter avec vous, je laisse à Dieu à juger la cause de son Eglise ». Aussitôt la maison croula, le plancher de la chambre manqua sous leur pied ; ces séditieux tombèrent, plusieurs furent écrasés par les poutres, tandis que l’endroit où était Dunstan, avec les siens, demeura solide et intact.

On raconte beaucoup de miracles opérés par saint Dunstan. Il a arrêté en l’air une poutre qui devait nécessairement tomber, les câbles qui la soutenaient s’étant rompus. Il a fait sourdre une fontaine en frappant la terre de son bâton, et cette fontaine a depuis porté le nom de Saint-Dunstan. Il a redressé et tourné à l’Orient une petite église qui n’était pas suffisamment orientée, en la poussant seulement avec son épaule ; enfin, sa sainteté et ses prodiges lui acquirent une si grande estime, et tant de vénération dans toute l’Angleterre, que le roi, les prélats et les seigneurs ne le regardaient que comme leur père.

Lorsque le peuple se fut retiré et que le Saint eut pris le soir sa réfection, il avertit ses clercs et ses religieux du jour qu’il les devait quitter pour aller à Dieu, et leur marqua le lieu où il voudrait être enterré. Il fut ensuite saisi d’une petite fièvre ; et, le samedi suivant, s’étant fait apporter le saint Viatique du corps de Jésus-Christ, il attendit paisiblement l’heure que les anges lui avaient prédite. Cependant on vit avec admiration son lit s’élever de lui-même par trois fois différentes jusqu’au plancher, et se remettre autant de fois en sa place. Pour lui voyant ses enfants fondre en larmes dans sa chambre, il les consola admirablement et leur dit d’un accent plein de tendresse : « Mes chers enfants, brebis du troupeau du Fils de dieu, vous voyez vous-mêmes où l’on m’appelle et où je m’en vais. Vous savez la voie que j’ai tenue ; vous connaissez les œuvres auxquelles je me suis appliqué pendant que j’ai vécu, et dont l’accomplissement et la consommation m’élèvent maintenant au ciel. Il me reste à vous supplier et à vous conjurer de marcher par la même voie, afin que vous puissiez arriver au même terme. Et je prie ce Dieu de miséricorde, qui me met dans le chemin de sa gloire, de conduire aussi vos cœurs et vos corps en paix, selon sa volonté ». Et chacun ayant répondu Amen, il mourut au milieu d’un cœur d’anges qui l’assistaient et qui le conduisirent dans le lieu du bonheur éternel. Ce fut le 19 mai 988, comme nous l’avons déjà marqué, la soixante-dixième année de son âge, et la trente-troisième de son épiscopat.

Lorsque le peuple se fut retiré et que le Saint eut pris le soir sa réfection, il avertit ses clercs et ses religieux du jour qu’il les devait quitter pour aller à Dieu, et leur marqua le lieu où il voudrait être enterré. Il fut ensuite saisi d’une petite fièvre ; et, le samedi suivant, s’étant fait apporter le saint Viatique du corps de Jésus-Christ, il attendit paisiblement l’heure que les anges lui avaient prédite. Cependant on vit avec admiration son lit s’élever de lui-même par trois fois différentes jusqu’au plancher, et se remettre autant de fois en sa place. Pour lui voyant ses enfants fondre en larmes dans sa chambre, il les consola admirablement et leur dit d’un accent plein de tendresse : « Mes chers enfants, brebis du troupeau du Fils de dieu, vous voyez vous-mêmes où l’on m’appelle et où je m’en vais. Vous savez la voie que j’ai tenue ; vous connaissez les œuvres auxquelles je me suis appliqué pendant que j’ai vécu, et dont l’accomplissement et la consommation m’élèvent maintenant au ciel. Il me reste à vous supplier et à vous conjurer de marcher par la même voie, afin que vous puissiez arriver au même terme. Et je prie ce Dieu de miséricorde, qui me met dans le chemin de sa gloire, de conduire aussi vos cœurs et vos corps en paix, selon sa volonté ». Et chacun ayant répondu Amen, il mourut au milieu d’un cœur d’anges qui l’assistaient et qui le conduisirent dans le lieu du bonheur éternel. Ce fut le 19 mai 988, comme nous l’avons déjà marqué, la soixante-dixième année de son âge, et la trente-troisième de son épiscopat.

Saint Dunstan n’était pas seulement théologien. Comme beaucoup de moines du Moyen-Âge, il était orfèvre, peintre, fondateur, architecte, musicien. Aussi sa légende prétend-elle qu’un jour qu’il était occupé à quelque ouvrage d’orfèvrerie dans sa cellule, la lyre qui était suspendue muette à la muraille se mit à résonner tout à coup sous la main des anges et à répéter l’antienne du Magnificat des secondes vêpres du commun des martyrs. « Les âmes des Saints qui ont suivi Jésus-Christ se réjouissent dans le ciel, etc. » Cela a donné occasion de mettre des anges dans les tableaux dont saint Dunstan est le sujet. Le démon aussi y figure. Voici à quel propos. L’ennemi de tout bien, jaloux de la gloire qui pouvait venir à Dieu des travaux manuels auxquels se livrait saint Dunstan, se mit à rôder autour de son enclume pour le distraire, un jour qu’il forgeait une pièce d’orfèvrerie. L’ouvrier du bon Dieu saisit le tentateur par le nez avec ses ponces rougies au feu, et, ajoute-t-on, le maltraita fort sur son enclume (2). On s’explique dès lors, pourquoi saint Dunstan est le patron des orfèvres et des forgerons dans la Grande-Bretagne.

La fête de saint Dunstan a été longtemps chômée en Angleterre, le 19 mai. Depuis que le schisme a séparé ce pays de l’Eglise romaine, on a fait à ce grand Saint l’honneur de conserver son nom dans le calendrier de l’Eglise réformée.

Avant la Révolution, on montrait encore une de ses chasubles, à Saint-Pierre de Gand, qu’il avait honoré de sa présence pendant une année. La tradition veut aussi qu’il ait séjourné quelque temps à Saint-Amand, en Flandre.

N.B. : Sa vie a été écrite par un religieux de Cantorbéry, appelé Osbert, qui vivait alors et qui assure avoir été témoin oculaire de la plupart des choses qu’il raconte : d’où vient que le cardinal Baronius n’a point fait difficulté de l’insérer dans ses Annales an dixième tome ; elle se trouve aussi au troisième tome de Surius, avec un sommaire des miracles qui ont été faits depuis à son tombeau. D’Andilly en a donné une traduction en abrégé parmi ses Vies choisies, et nous n’avons fait qu’y ajouter ce que nous avons cru pouvoir encore servir à l’instruction et à l’édification des lecteurs.

1) Saint Dunstan fut le dix-neuvième abbé de l’abbaye de Glastenbury, fameuse dès le temps des Bretons ; son église passait pour la plus ancienne de toute la Bretagne, et on la croyait fondée par ceux qui les premiers annoncèrent l’Evangile dans le pays. Ce fut, au rapport de Gildas, vers la fin du règne de Tibère que les premiers rayons de la foi pénétrèrent dans la Bretagne. Le même auteur ajoute qu’il y eut alors peu de païens qui se convertirent. Métaphraste cite un passage d’Eusèbe où il est dit que saint Pierre prêcha dans la Bretagne. Fortunat, Sophrone, etc., assurent la même chose de saint Paul. Quoi qu’il en soit, on doit au moins conclure de ce que rapportent Tertullien, Origène, Eusèbe, Théodoret, etc., que l’Evangile fut prêché aux Bretons peu de temps après la dispersion des Apôtres.

Guillaume de Malmesbury, dans son livre de Antiquitabus Glastoniae, publié par le savant Thomas Gale,dit aussi, d’après des monuments fort antiques, que l’ancienne église de Glastenbury fut bâtie par ceux qui jetèrent dans la Bretagne les premières semences de la foi. L’abbaye dont nous parlons était dans l’île anciennement appelée Avallona, ou l’île des Pommes, du mot breton aval, qui signifie pommes. C’est qu’il y avait là un grand nombre de pommiers, arbres qui étaient alors fort rares dans le pays. Douze frères, partis du nord de la Bretagne, vinrent chercher un établissement dans cette contrée. Le plus jeune, nommé Glasteing, se fixa dans l’île Avalona, qui de lui prit le nom de Glastenbury. On lit dans Guillaume de Malmesbury, loc. cit., qu’en 433, saint Patrice, ayant trouvé douze anachorètes, les rassembla dans un monastère qu’il bâtit auprès de l’ancienne église, et qu’il en fut le premier abbé. On a quelquefois confondu ce Saint avec l’Apôtre d’Irlande ; mais tous les écrivains de Glastenbury l’en distinguent, et s’accordent à dire qu’il mourut et fut enterré dans cette abbaye. La plupart des Saints illustres de la Bretagne qui florissaient avant l’arrivée des Saxons furent, dit-on, enterrés dans la même abbaye, ou du moins ils y vécurent quelque temps.

Voici se qu’on lit dans les Annales de l’abbaye de Morgan (au comté de Clamorgan), publiées par Gale : « Lorsqu’on creusait, en 1191, un tombeau pour un moine, on trouva les os du roi Arthur, qui étaient d’une grandeur prodigieuse, avec cette inscription : Ci-gît l’illustre roi Arthur, enterré dans l’île Avallone. Au-dessus de son coffre, et dans le même tombeau, étaient les os de la reine Guenhavère, sa femme. Ces faits sont aussi rapportés dans l’histoire de Jean de Glastenbury. Cet auteur donne le détail des principales reliques que possédait son abbaye. On y voyait celles de saint Aïdan, de saint Céolfrid, de saint Boisil, de saint Benoît Biscop, de saint Oswald, etc., qui y avaient été apportées du nord de la Bretagne, lors des conquêtes du roi Edmond l’ancien ; celles de saint Valère, évêque et martyr, de saint Anastase, de saint Abdon et de saint Sennen, qui avaient été données par le roi Edgar ; celles de saint XXXXX, et à un grand nombre d’autres Saints. Il y avait aussi un fragment considérable de la vraie Croix. […] avait fait présent au roi Alfred, et que ce prince avait ensuite déposé dans l’abbaye […].

2) Le Père Caliter parle d’une vieille chappe conservée en Angleterre, où ce fait est représenté.